設問

問題の所在

まず、WordPressで作ったブログが侵害情報であれば、サーバー会社に対してサイト管理者、つまりサーバー契約者を開示請求すれば良い。

| 番号 | タイトル | Word/PDF |

|---|---|---|

| 書式17-4 | 発信者情報開示命令申立書(サーバー用、契約者情報) |

|

では、WordPressで作ったブログの「コメント欄」に侵害情報があるときは、どのようにしてコメント投稿者を特定するのか。WordPressで作られたブログでは、コメントはWordPressの機能によって投稿されるため、サーバー会社はコメントの投稿についてIPアドレス等の情報を保有していない。

そのため、サーバー会社にコメント投稿者のIPアドレス等を開示請求しても、「当社は保有していない」との回答が戻るだけだ。ゆえに、第1段階としてサイト管理者(サーバー契約者)を開示請求し、第2段階として、開示されたサイト管理者に対しコメント投稿者のIPアドレスを開示請求するのが順当である。

しかし、これでは審理が二重になってしまい、改正法の趣旨にもとる。そこで、サーバー会社に対し、サイト管理者(サーバー契約者)を提供命令により提供してもらうことはできないか? が問題となる。

法改正前であれば、サイト管理者にIPアドレスを開示請求するための、サイト管理者の開示仮処分、という方法しかなかった。もちろん、この方法でも良いが、審理が二重になる問題は回避できない。

| 番号 | タイトル | Word/PDF |

|---|---|---|

| 書式7-5 | 発信者情報(サーバー契約者)開示仮処分命令申立書(サーバー管理者宛)(IP開示のためのサーバー契約者仮開示) |  |

法施行前の予習について

この問題について私は、法施行前の予習でも結論を出せずにいた。サーバー会社に対する提供命令申立は、できないのではないか? とのニュアンスで検討されている。

なぜ、当時結論を出せに出せずにいたか? その原因は、15条1項2号に該当する情報がない点にある。

この問題が MNO-MVNOの事例に似ていることは疑いがない。しかし、MNOはMVNOに対し、15条1項2号の情報として「利用管理符号」(施行規則2条14号)を渡せるのに対し、サーバー会社はサイト契約者に対して渡せる情報がない(サーバー会社はコメント欄投稿者の情報を持っていない)。つまり、15条1項1号の提供命令は発令できるが、15条1項2号の提供命令は発令できない。そのような、15条1項2号のない1項1号だけの提供命令(「1号限定型」とでもいうのか)を発令してよいのか、というところが問題だと考えていた。

ただ、 条文に明確に反している「2号限定型」でさえ既にいくつか発令されている現状、「1号限定型」が発令できないことはないだろう。

「1号限定型は条文に反し発令できない」と言っている裁判官はいたが、考え直したといわれ、1号限定型提供命令は発令されている(↓)。サーバー会社に対する提供命令も、1号限定型で良いと思う。

現在わかっている問題点

もっとも、提供命令の理解が進んだ現時点では、別の問題があることも判明している。これは、改正法施行直後(2022年10月ころ)に散々悩まされた問題である。15条1項1号イは次のような条文になっている。

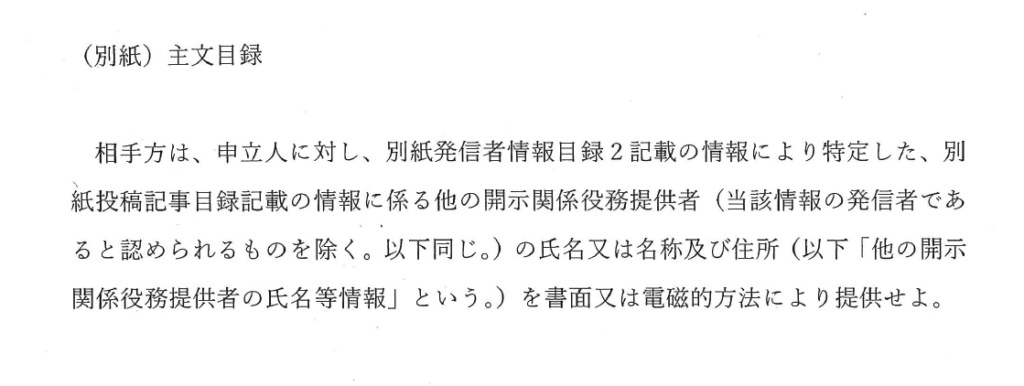

「当該開示関係役務提供者がその保有する発信者情報(当該発信者情報開示命令の申立てに係るものに限る。以下この項において同じ。)により当該侵害情報に係る他の開示関係役務提供者(当該侵害情報の発信者であると認めるものを除く。ロにおいて同じ。)の氏名又は名称及び住所(以下この項及び第三項において「他の開示関係役務提供者の氏名等情報」という。)の特定をすることができる場合」

問題の原因は太字にした部分「当該発信者情報開示命令の申立てにかかるものに限る」の部分にある。つまり、発信者情報目録に記載して、発信者情報開示請求している情報のみによって、他の開示関係役務提供者を特定できなければならない。

例えば、サイト管理者に対する発信者情報開示命令では、サイト管理者に対してはIPアドレスを開示請求するが、このIPアドレスによって特定される接続プロバイダを提供命令により提供してもらう。また、例えばMNOであれば、MNOに対しては利用管理符号(施行規則2条14号)を開示請求し、この利用管理符号によって特定されるMVNOを提供命令により提供してもらう。

いずれの例でも、開示請求している発信者情報によって、他の開示関係役務提供者を特定しなければならないことになっている。

WordPressで作られたサイトに関しては、サーバー会社はコメント投稿者のIPアドレスを知らないため、サーバー会社にIPアドレスを開示請求して、このIPアドレスよって他の開示関係役務提供者を特定するとの請求方法はとれない。

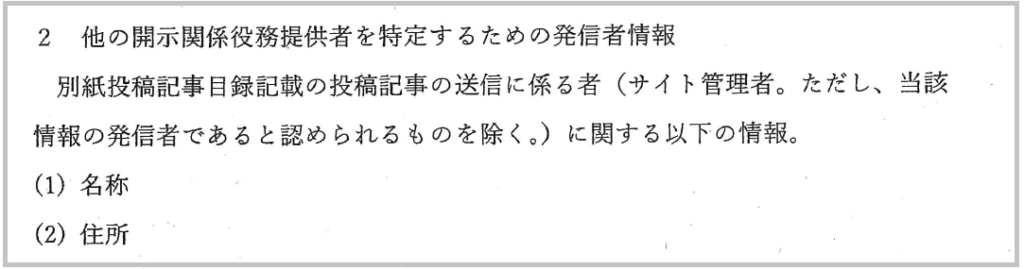

サーバー会社が保有している発信者情報は、サーバー契約者の情報(住所、氏名、電話番号、メアド)に限られる。そうすると、15条1項1号の「当該発信者情報開示命令の申立てに係るものに限る」との関係では、サーバー契約者の情報を開示請求し、この情報によって他の開示関係役務提供者(サーバー契約者)を特定することになってしまい、IPアドレスにより接続プロバイダを特定するとか、利用管理符号によりMVNOを特定するといったケースと本質的に違う。

「係る者」を開示請求しておく

もっとも、サーバー会社が提供命令に従わない場合を考えて、提供命令を使うかどうかは別にしても、発信者情報目録にサイト管理者の住所氏名を書いておく必要はある。これにより、最終的に発チの開示命令により、サイト管理者の住所氏名を開示してもらうことができる。

「係る者」を提供命令で情報提供してもらえるか

さて、問題は提供命令をどうするか、だ。

条文を良く見ると、発信者情報目録に書く情報は「発信者情報」(施行規則2条)であって、提供命令で提供される「他の開示関係役務提供者の氏名等情報」(法15条)と法概念が異なる。

そのため、「発信者情報としての『係る者』の住所氏名」により、「他の開示関係役務提供者の氏名等情報」を特定したとしても、法律上はおかしなことではないはずだ。

という考えのもとで申立てをしたところ、提供命令が発令された。(↓)

15条1項1号イとロの関係

ところが後日、上記の発令には法律上の問題があるのでは?と別の裁判官から指摘された。プロ責法施行規則7条に違反していると。

15条1項1号イからすると、あらゆる発信者情報を使って、他の開示関係役務提供者を特定してよいように読める一方で、15条1項1号ロからすると、施行規則7条に列記されていない発信者情報では、他の開示関係役務提供者の氏名等情報を特定してはいけないように読める。

この2つの条文の関係をどのように考えるべきか?さらに別の裁判官に質問したところ、15条1項1号イの「発信者情報」とロの「発信者情報」は範囲が違うと考えるしかない、とのことだった。

後日談

提供命令(法15条1項)の条文上の問題点(「他の開示関係役務提供者の氏名等情報」を特定するための情報に無用な限定がある、という話)については、整理したものを2023年の情報ネットワーク法学会で発表しました。別記事にまとめてあります(▶提供命令(15条)の問題点(学会発表の補足))

結論

以上を検討した結果、サーバー会社に対する提供命令でサーバー契約者の情報を提供してもらうには、以下の条件を満たすと良いことになる。

- 発信者情報目録には、サーバー契約者を特定するための情報を記載すること

- 当該情報はサーバー会社が保有している情報であること

- 15条1項1号イとロの「発信者情報」の範囲は異なる、との見解を前提として、ロに記載する発信者情報は施行規則7条に従う(イに記載する発信者情報は施行規則7条にとらわれない)

1号ロの発信者情報としては、サイトのIPアドレスかサイトのURL、またはサーバー契約者の顧客番号が考えられる。このうち、サイトのURLは施行規則2条に記載されていないため、発信者情報目録に書けない。そして、サーバー契約者の顧客番号は施行規則2条14号の利用管理符号に当たらない。

そうすると残りはサイトのIPアドレスである。サイトのIPアドレスは請求者側で調査可能だが、一応、見えていない情報である。もしかすると内部的なIPアドレスの割り当てがあり、調査できるIPアドレスとは違う値かもしれない。

以上の検討を前提として、テンプレートを作った(現在公開しているもの)。発令例もある(▶大阪地決令和5年12月18日、即時抗告審▶大阪高決令和6年2月7日)。

このテンプレートは、WordPressに限定せず、一般的に、サーバー会社でのサイト構築を念頭に置いている。そのため、サーバー会社がコメントの投稿時IPアドレスを保有しているケースの対応も含まれている。

もし、担当裁判官が、15条1項1号イとロは同じ内容だ、と言ってきた場合には、脚注に書いておいた処理のようにするとよいと思う。

| 番号 | タイトル | Word/PDF |

|---|---|---|

| 書式29-1 | 発信者情報開示+提供命令申立書(サーバー用、非ログイン型IP) ※ブログのコメント欄・投稿欄での権利侵害。 |

|

- 2023/08/17 作成

- 2023/10/01 新しい考え方でテンプレ更新(の説明)

- 2023/11/01 施行規則7条違反を指摘されたので追記

- 2023/11/17 15条1項1号イとロの関係に関する考察を追記

- 2023/12/23 その後の検討や発令例を踏まえて整理

- 2023/12/25 もうちょっと整理

- 2024/02/18 大阪高決のリンクを追加