発信者情報開示請求における「接続先IPアドレス」(ドコモの用語は「受信元IPアドレス」)の意味と用途、調べ方について記載しています。

1 発信者情報開示請求の仕組み

一般的な発信者情報開示請求では、サイト運営者(コンテンツプロバイダ)からIPアドレスと接続日時の情報を取得したあと、これを接続プロバイダに提示し、当該IPアドレスを当該接続日時に使用した契約者の情報を開示してもらいます。最一小判平22・4・8(民集64巻3号676頁)が前提としているケースです。

しかし、IPアドレスVer.4の枯渇問題から、IPアドレスの共有(短い時間で切り替えて使う方法や、ポート番号と組み合わせた同時共有の方法)が積極的に実施されるようになると、上記のようなIPアドレスと接続日時(時分秒まで)の情報(ログの検索条件)だけでは、契約者を特定できないケースが増えました。

そこで平成27年、投稿者を特定できるよう、当時の省令4号に「ポート番号」が追加されました。しかし実際には、コンテンツプロバイダはポート番号を保存していないことが多いため、「ポート番号」が発信者情報開示請求で利用されることはほとんどありません。

そのため、ログを検索すべく、何か別の検索条件が必要でした。ここで登場するのが「接続先IPアドレス」です。接続プロバイダは、「IPアドレス」「接続日時」「接続先IPアドレス」の3条件で通信記録を検索することとなりました。これが現在まで続いています。

接続元IPアドレスを「ソースIPアドレス」(source)、接続先IPアドレスを「デスティネーションIPアドレス」(destination)と表現して区別した裁判例もあります。

2 負荷分散システムによる仕組みの変容

しかし、そうした「接続先IPアドレス」による調査という発信者情報開示請求の体制も、短期間で変容を迫られることとなりました。サーバー側が負荷分散システムを採用することで、「接続先IPアドレス」が固定ではなくなったのです。複数の接続先IPアドレスをDNSに登録しておき、順番に切り替えて使うDNSラウンドロビンなどの技術があります。

サイトのホスト名と接続先IPアドレスが1対1対応であれば、事後的に原告側で接続先IPアドレスを調べることは容易です。単に、サイトのホスト名をDNSで正引きするだけで足ります。

これに対し、DNSラウンドロビンのように、ホスト名と接続先IPアドレスが1対多対応になっていると、事後的にサイトのホスト名を正引きしても、DNSに登録されている複数の接続先IPアドレスが出てくるだけで、実際に、どの接続先IPアドレスに接続したのかは分かりません。これを調査して1つに特定するには、サイト運営者の協力が必要となりますが、サイト運営者が接続先IPアドレスを記録していなければ、事後的には調査できないことに変わりはありません。

そうすると、接続先IPアドレスは「次のうちいずれか」という表現でしか特定できないため、接続プロバイダはログの調査に多大な時間を割く必要が生じます。また、異なる接続先IPアドレスで異なる契約者が該当すると、結局、発信者は特定できないことになります。

さらに、接続先IPアドレスを「次のうちいずれか」と記載したままで発信者情報開示請求の認容判決が出せるのかという問題もあります(認容例は複数あります)。

3 接続先IPとは何の値か

接続先IPアドレスは、接続先URLのホスト名部分(FQDN)を正引きした値です。

IPアドレスがPOST時IPアドレスのとき

コンテンツプロバイダから開示されたIPアドレスがPOST時のIPアドレスであれば、投稿用フォームのPOST先URLを調べ、そのホスト名(FQDN)を正引きします。

記事の閲覧用URLではなく、投稿用フォームのPOST先URLなので、投稿用フォームのHTMLソースを読んで、どのサーバーにPOSTされているか判断しないと正確ではありません(たとえばアメブロ、Yahoo!知恵袋など)。ただ、多くのケースで、閲覧用URLのFQDNと投稿用フォームのPOST先URLのFQDNは同じです。

IPアドレスがログイン時IPアドレスのとき

他方、コンテンツプロバイダから開示されたIPアドレスがログイン時のIPアドレスであれば、原則としてログイン用URLを調べ、そのホスト名(FQDN)を正引きします。原則としてというのは、自動ログインの仕組みがあることから、必ずしもログイン用URLに接続したログが記録されているとは限らないためです。また、そもそもログインしたサーバーにおける通信記録(ログ)ではない可能性もああります。

そのため、ログイン時IPアドレスが開示されているときは、ログインボタンをクリックした際に接続するサーバーや、自動ログインの際に接続するサーバーのFQDNを正引して疎明資料とするものの、目安にすぎないということには留意する必要があります。

4 接続先IPアドレスの調べ方

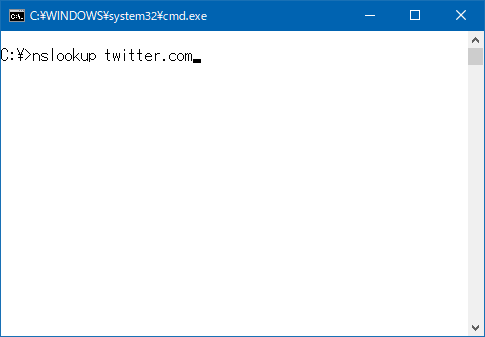

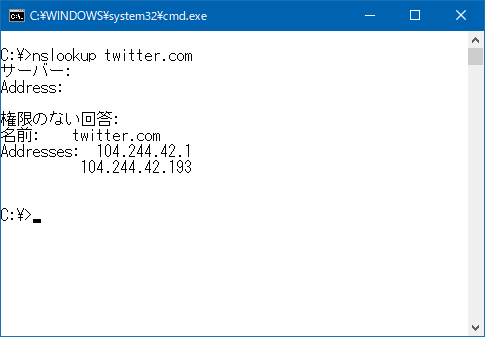

Windowsのコマンドプロンプトであれば、nslookupコマンドを使います。たとえば「twitter.com」に対応するIPアドレスを調べるには、以下のように記述します。

| nslookup twitter.com |

5 個別サイトの接続先IPアドレス

接続先IPアドレスを教えてもらえないサイトについて、日々、記録を取ってみました。

| ホスト名 | 正引きしたIPアドレス |

| twitter.com | 104.244.42.1 104.244.42.65 104.244.42.129 104.244.42.193 |

| mobile.twitter.com | 104.244.42.6 104.244.42.70 104.244.42.134 104.244.42.198 |

| api.twitter.com | 104.244.42.2 104.244.42.66 104.244.42.130 104.244.42.194 |

| accounts.google.com | (2022/10/1~2023/3/31) 142.250.196.109 142.250.196.141 142.250.199.109 142.250.206.205 142.250.207.13 142.250.207.45 142.251.222.13 142.251.222.45 142.251.42.141 142.251.42.173 142.251.42.205 172.217.161.45 172.217.161.77 172.217.175.109 172.217.175.13 172.217.175.237 172.217.175.45 172.217.175.77 172.217.26.237 172.217.31.141 172.217.31.173 216.58.220.109 216.58.220.141 |

| www.instagram.com graph.instagram.com | 個別記事参照 |

| bakusai.com | 個別記事参照 |

| ***.5ch.net | (2023/10/01~2024/03/31) 104.22.0.109 104.22.1.109 172.67.5.194 |

| v.2ch2.net b.2ch2.net | 個別記事参照 |

6 接続先IPアドレスの論点

接続先IPアドレスは開示請求できるか

総務省の発信者情報開示の在り方に関する研究会 第3回資料3-1では、「接続先IPアドレスは、接続先か接続元かの違いはあるものの、 「侵害情報に係るアイ・ピー・アドレス」であることには変わりないことから、「侵害情報に係るアイ・ピーアドレス」に含まれると解して差し支えないと考えられる。」と説明されており、接続先IPアドレスは、改正省令5号により開示請求できます。

発信者情報目録ではどのように記載するか

接続先IPアドレスは、1つに限定する必要があるのではないかとも思われますが、東京地判平28・3・9(Westlaw:2016WLJPCA03098018)では、「別紙投稿記事目録記載のIPアドレスを,同目録記載の日時ころに使用し,次の接続先IPアドレスのいずれかに接続した者に関する情報であって,次に掲げるもの。」という記載で認容されています。

接続先IPアドレスはどのようにして立証するか

接続先IPアドレスをプロバイダから「不知」と認否された場合、原告側ではどのようにして立証すべきでしょうか。

サイト管理者から開示されたものなら問題ないとして(東京地判令元・10・8(D1-law:■29056576)、原告代理人が正引きしたものでも立証として足るのかという問題があります。

この点について東京地判令元・10・24(D1-law:■29056547)では、「別紙投稿記事目録記載の各接続先IPアドレス欄に記載のアイ・ピー・アドレスは、いずれも証拠上明らかでなく、被告の認否も不知とされているが、弁論の全趣旨によれば、原告の主張するとおり(同目録記載のとおり)であるものと認められる。」として、弁論の全趣旨により認定されています。

これは行きすぎとしても、サイト管理者から開示されたものでなければならない、ということではなさそうです。

通信は正確に特定されているか

接続先IPアドレスの候補がほかにもあるのではないか? 間違った人を発信者として開示してしまうリスクがあるのではないか? という問題です。どのプロバイダも、この点を気にしています。

この問題について東京地判平30・3・8(D1-law:■29049719)では、「システム上このような通信が存在し得るという一般的、抽象的な可能性を指摘するにとどまるものであり、被告が指摘する上記事情は、本件目録記載のアイ・ピー・アドレス及びタイムスタンプによって特定される通信という個別具体的な通信(この中に上記42件の通信は含まれていない。)について、当該通信が本件アカウントへのログインに係る通信以外の通信であることに合理的な疑いを生じさせるような事情とはいえない。」とされており、そういう可能性はあるとしても、合理的疑いを生じさせていない、と判断されています。

接続プロバイダに通信の調査義務はあるか

接続先IPアドレスがサイト管理者から開示されない限り通信を調査しない、と主張するプロバイダがあるため、調査義務についても問題となります。

この点、東京地判平27・7・28(Westlaw:2015WLJPCA07288005、D1-law:■28240777)では、「接続先IPアドレスは7個のみであることが認められ、これらと本件投稿記事に係る発信元IPアドレスとを組み合わせれば発信者を特定することは可能であったといえる」と判断されており、接続プロバイダの調査義務を前提として考えているようです。

- 2020/09/10 作成

- 2020/10/26 更新(記録期間を更新)

- 2020/11/06 更新(api.twitter.comを追加)

- 2020/12/03 更新(観察日記更新、接続先IPアドレスの論点を追加)

- 2020/12/04、2021/2/25 4/16 更新(加筆)

- 2021/09/21 若干追記

- 2023/07/03 グーグルの接続先IPを更新

- 2024/04/28 5ちゃんねるの接続先IPを更新