新しい発信者情報開示命令の制度

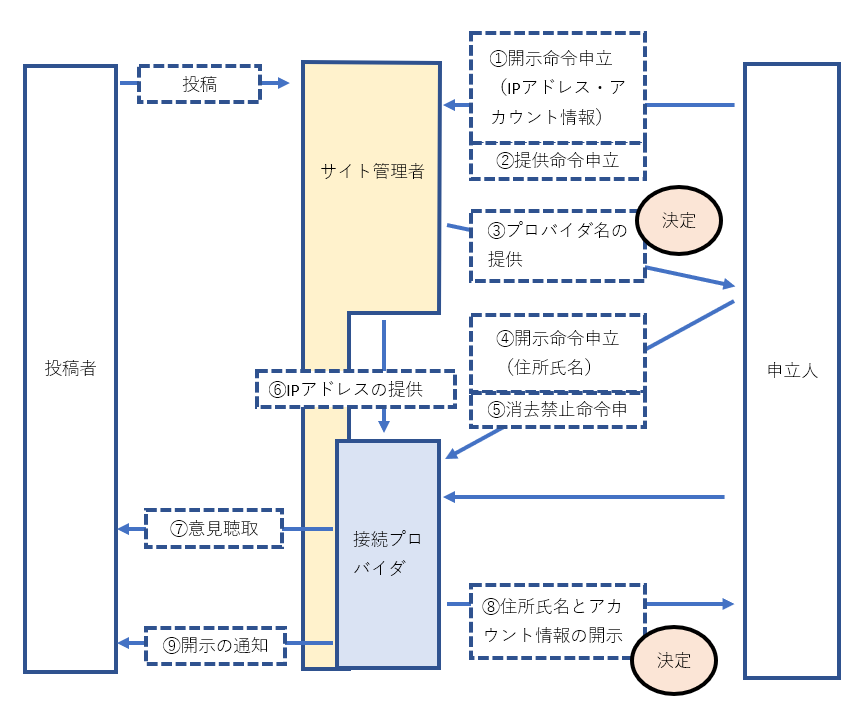

2022年10月1日、改正プロバイダ責任制限法が施行されなりました。改正法では、新しく「発信者情報開示命令」の制度が作られています。発信者情報開示命令の制度は、これまでの発信者情報開示請求と同じく、投稿者の住所氏名などを開示する制度です。これまでは、仮処分や訴訟で請求していましたが、発信者情報開示命令では、(訴訟ではなく)非訟手続で一体的に審理し、迅速に開示してもらう点に特徴があります。特に、サイト管理者から接続プロバイダを教えてもらう「提供命令」に特徴があります。匿名サイトでの投稿者を開示する場合、手続きは以下のように、①~⑨の順番で進みます。

発信者情報開示命令の制度は、2022年10月1日以前の投稿にも適用されます(最二小判令和5年1月30日参照)。

発信者情報開示命令の手続きの流れ(詳細)

上図について、手続の流れを詳しく説明します。

1 サイト管理者に対する発信者情報開示命令申立

まず、サイト管理者を相手方として、IPアドレス等の発信者情報開示命令の申立をします(上図①、法8条)。

サイトがSNSや実名登録サイトなどで、会員の電話番号、メアドを知っている場合は、あわせて、電話番号、メアド(加えて住所、氏名)の開示命令申立をします(上図①、8条)。

2 提供命令申立

開示命令申立を本案として、サイト管理者に対し、「接続プロバイダを教えてほしい」と、提供命令の申立をします(上図②、15条1項1号)。

1つの申立書で、開示命令申立+提供命令申立をすることができます(印紙代は2000円)。

3 プロバイダ名の提供

提供命令は書面審理だけで数日のうちに発令され、サイト管理者へは申立書送付と同じタイミングで決定も送られます。これにより、接続プロバイダの名前と住所が分かります(上図③)。接続プロバイダの氏名等情報が提供されるまでの日数は、1週間~2か月程度です(サイトによります)。

接続プロバイダが分かっても、サイト管理者に対するIPアドレス等の開示命令事件(「本案」といいます)は残ったままです。このまま維持してIPアドレス開示の決定をもらってもよいでしょうし、上図⑥(IPアドレス等の提供)が実行されたあとは取り下げ(13条1項)てもよいでしょう(裁判所からは取下げを求められます)。

もちろん、サイトがSNSで、電話番号、メアドの開示命令申立もしている場合は(上図①で)、取り下げずに手続を進め、決定をもらって、電話番号、メアドの開示を受けます。

4 接続プロバイダに対する発信者情報開示命令申立

次に、サイト管理者から教えてもらった接続プロバイダに対し、投稿者の住所氏名を開示して欲しいと、発信者情報開示命令の申立をします(上図④、8条)。

申し立てる裁判所は、サイト管理者に対する開示命令と同じ裁判所です(10条7項)。最高裁の手続規則2条では、先行する仮処分命令申立事件の事件番号を申立書に記載せねばならないとされています。

5 消去禁止命令申立

プロバイダのログ保存期間が短いときは、適宜、ログ消去禁止も申し立てておく必要があります(上図⑤、16条1項)。1つの申立書で、開示命令申立+消去禁止命令申立をすることができます(印紙代は2000円)。

もっとも、実際にはプロバイダはログを任意に保存するため、消去禁止命令が発令に至ることは、ほとんどありません。

6 IPアドレスの通知

接続プロバイダに発信者情報開示命令の申立をしたとサイト管理者に通知すると(忘れやすいので要注意)、サイト管理者から接続プロバイダに対し、IPアドレス等の情報が提供されます(上図⑥、15条1項2号)。サイトによっては、この提供に1か月程度かかることもあります。

サイト管理者がIPアドレス等を提供した事実は、サイト管理者から裁判所へ通知されます(同時に、申立人にも通知されることがあります)。この段階で裁判所は、サイト管理者に対する発信者情報開示命令事件と接続プロバイダに対する発信者情報開示命令事件とを「併合」して1つの手続きにします。これにより、手続きの一体性が担保されます。

併合後、サイト管理者に対する開示命令申立は「第1事件」、接続プロバイダに対する開示命令申立は「第2事件」と呼ばれます。

その後、期日指定があり、サイト管理者、接続プロバイダ、申立人(+裁判所)で期日が開かれます。弁護士はteamsでの審理が可能です。そのため、裁判所へ出廷する必要がありません。

7 意見聴取

住所氏名の開示命令申立をされた接続プロバイダは、投稿者に対し、開示しても良いか?不可の場合はその理由についても、意見を聴取します(6条1項)。

電話番号・メアドの開示命令申立をされたサイト管理者が意見聴取するケースもあります。

ここで投稿者が開示に同意すると、裁判所の決定を待たずに、投稿者の情報が開示されます(→8)。

8 住所氏名の開示

裁判所が、接続プロバイダに対する開示命令申立について開示決定をすると、投稿者の住所氏名(+メアド、電話番号)が申立人に開示されます(上図⑧)。サイト管理者に対する開示命令について開示決定すると、IPアドレス等(+アカウント情報)が申立人に開示されます。

9 開示の通知

裁判所の決定で開示されると、投稿者へその旨の通知が行きます(6条2項)。

おすすめの使い方は?

サイトがX(Twitter)、Instagramなど、会員の電話番号、メアドを知っているのなら、サイトに対する開示命令申立では、ログインIPアドレス、電話番号、メアドを対象にして申立てをして、そのうちログインIPアドレスについては、提供命令で接続プロバイダを提供してもらい、接続プロバイダに対する開示命令申立につなげる、という使い方が考えられます。

ただし、提供命令にしたがって接続プロバイダの情報を遅滞なく教えてくれるサイトは、それほど多くない印象です(日本のサイトは対応が早い印象です)。あるサイト管理者は「新制度は負担が大きい」と言っていました。

そのため、IPアドレスの開示請求は、従前のとおり、メール、開示請求書、IPアドレス開示仮処分を利用し(サイトによってはIPアドレスの開示命令申立を利用し)、接続プロバイダへの開示請求に開示命令申立を使うのが良いと思います。SIM再販やMVNO、VNEなど下位のプロバイダがいるときは、提供命令の申立てを利用できます。

Googleのクチコミは、審理期間が長期化しやすいので、IP開示仮処分より提供命令のほうが結果的に早いかもしれません。

手続に要する期間は?

提供命令自体は、数日~1週間程度で発令されますが、サイト管理者からの提供に時間がかかることがあります(Googleで1~2か月)。

接続プロバイダに対する開示命令申立は、意見照会をするプロバイダであれば、その分に最低1か月かかります。審理の期間は従前の仮処分と同じイメージで、トータル1~2か月の印象です。

手続に要する費用は?

従来の手続では、IPアドレス開示仮処分の印紙代が2000円、住所氏名の開示訴訟にかかる印紙代が1万3000円でしたが、発信者情報開示命令制度では、サイト管理者に対する開示命令も、接続プロバイダに対する開示命令も、どちらの申立ても印紙代は1000円です(民事訴訟費用法別表第1、16項)。2回の開示命令申立+提供命令申立、消去禁止命令申立で合計4000円です。

申立書テンプレート

申立書テンプレートを作りました。ご利用ください。

申立書の解説

- 発チの申立書テンプレを育てる(1) 提供命令申立書を育成中1

- 発チの申立書テンプレを育てる(2) 提供命令申立書を育成中2

- 発チの申立書テンプレを育てる(3) 提供命令申立書を育成中3

- 発チの申立書テンプレを育てる(4) 消去禁止命令申立書

- 発チの申立書テンプレを育てる(5) 提供命令申立書完成(9部公式テンプレにも採用)

- 発チの申立書テンプレを育てる(6) 異議の訴え訴状を育成中

- 発チの申立書テンプレを育てる(7) 2号限定型提供命令申立

- 発チの申立書テンプレを育てる(WordPressのコメント欄)

- 発チの運用を考える(JCOM)

- 発チの運用を考える(ヤフコメ)

- 発チの運用を考える(OCN)

関連する記事(施行前の時点での予習記事)

- 発信者情報開示命令制度の予習1(匿名サイト類型)

- 発信者情報開示命令制度の予習2(実名登録サイト・SNS)

- 発信者情報開示命令制度の予習3(MVNO型)

- 発信者情報開示命令制度の予習4(サーバー相手)

- 発信者情報開示命令制度の予習5(管轄)

- 発信者情報開示命令制度の予習6(ログイン型投稿)

- 2021/04/25 作成

- 2021/06/19 更新(2つの手続きが併合されるとの情報をもとに、文章と図を更新)

- 2022/10/02 更新(現時点で分かっている情報により更新)

- 2022/10/14 更新(リンクを1つ追加)

- 2022/10/19、2022/12/27、2023/02/07 更新(使ってみた感じでアップデート)

- 2022/02/10 開示命令と消去禁止命令を1つの書面で申し立てる前提で図をアップデート

- 2023/04/02 アップデート

- 2023/08/30 少々追記